科学是什么?是破解自然规律的执着,是突破技术封锁的勇气,更是用智慧与汗水浇筑工业的“智能筋骨”。近期,中央广播电视总台与中国科学技术协会联合摄制的纪录片《中国科学家》在CCTV-10科教频道22:00档热播。

本集聚焦中国工程院院士、工业控制网络技术领军人物于海斌,讲述他如何带领团队从零起步,打破国外技术垄断,为中国工业装上“自主神经”,在全球智能化浪潮中劈波斩浪的传奇故事。在现代大型工厂中,密布着成千上万的各种设备,这些设备有各种参数:温度、压力、浓度、电压……想要正常生产,每一个参数都不能出问题。在以往,工厂靠各种数据仪表,通过密密麻麻的线路完成数据的传递、反馈。哪个数据不正常了,工人们需要一个个排查、找出问题。

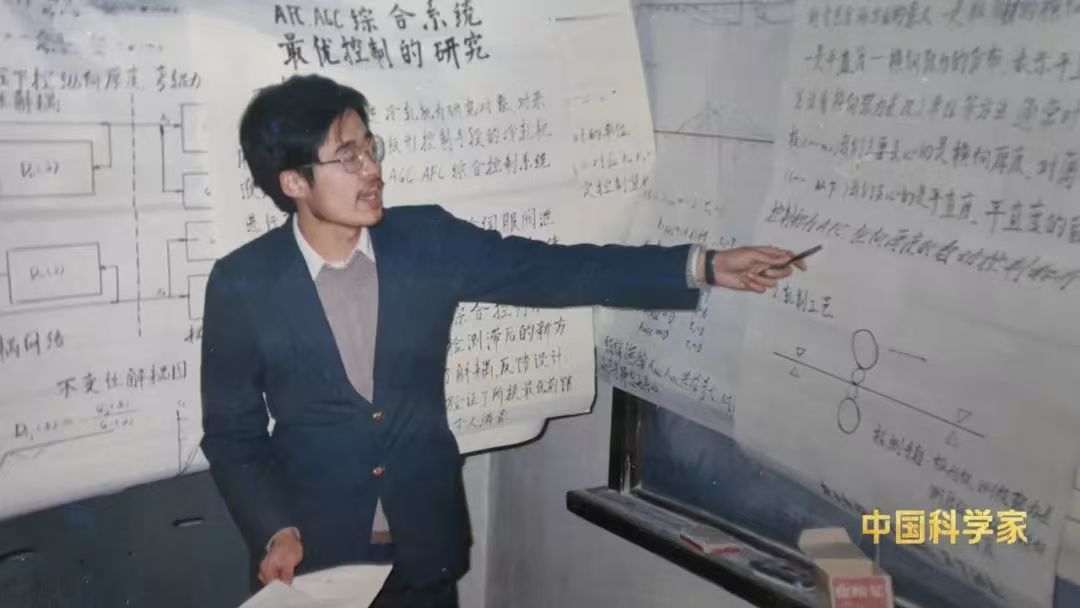

上个世纪80年代,于海斌在沈阳求学。东北地区作为“共和国长子”,工业曾在国内独占鳌头。然而随着改革开放的深入,东北工业直面全球竞争,技术升级和智能化改造迫在眉睫。而“工业控制网络”,就是将工厂生产中庞大的数据改用网络进行数字化传输,用一根“网线”代替原来的千百根“数据线”,提升生产效率。从“受制于人”到“自主可控”:

一场跨越30年的技术突围

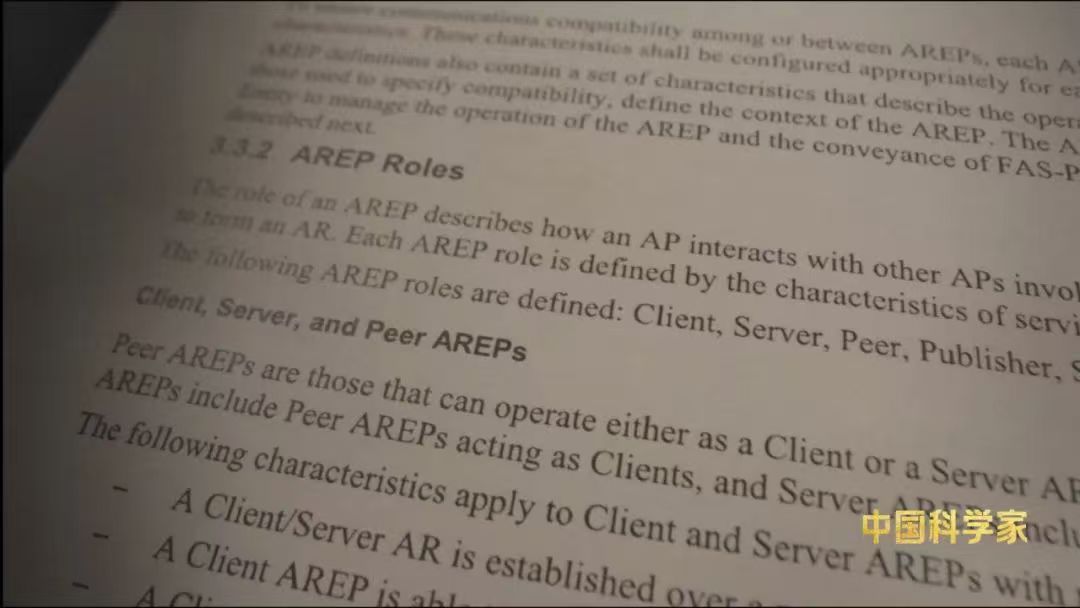

“谁掌握了工业网络技术,谁就掌握了下一个时代。”——面对这一预言,20世纪90年代初,中国科学院沈阳自动化所的蒋新松院士和王天然院士,把自主研发中国工业控制网络技术的重担,交到了年仅30岁的于海斌手上。这是一条无人走过的路,标准、协议、芯片……所有核心要素皆由国外定义。于海斌带领团队从啃下“一尺厚”的英文协议开始,像破译密码般逐行解析。两年多夜以继日的攻坚,他们终于消化完协议,却迎来更艰难的挑战——自主编写协议栈软件。

“10000000个状态,错一次就前功尽弃。”——工业协议栈的复杂性远超想象。由于参数太多,团队测试时,常遭遇“前100次成功,第101次失败”的困境。面对困境,于海斌引入软件工程工具,对程序框架进行形式化验证,最终找出了80%以上的潜在漏洞。2000年,团队开发的现场总线协议栈在德国通过国际认证,成为继北美、欧盟后全球第三个自主协议栈,中国工业首次在“有线网络”领域挺直腰杆!协议软件的成功只是第一步。工业网络所需的硬件——芯片仍依赖进口,成本居高不下。于海斌深知:“协议是里程碑,芯片才是载体。”他继续带领团队将协议栈与芯片结合,研制出中国首款现场总线控制系统。“这卡相当于一台286计算机的能力!”——这块巴掌大的电子卡,终结了国外垄断,让中国工厂用上了自主可控的“工业神经”。时代的浪潮永不停歇。2000年,国际工业网络技术由“有线”转向“无线”。这一次,中国与世界各国站在同一起跑线。于海斌敏锐嗅到机遇,组建团队攻关工业无线网络标准。面对国际标准制定的重重壁垒,他带着技术方案走遍各国,用实力说服国际电工委员会。2011年,中国自主定义的WIA-PA标准全票通过,成为世界三大工业无线标准之一。“从追赶者到并行者,这是中国工业的底气。”如今,于海斌团队研发的无线芯片与仪表已应用于油田监测、能源开采等领域。以大庆油田为例,数万口油井通过无线网络实现实时监控,工人无需跋涉荒野,效率提升数十倍。沈阳铁西区——这座曾见证新中国工业辉煌的老城区,如今矗立着于海斌奋斗过的厂房遗址。上世纪90年代,他每周穿梭于沈阳鼓风机厂等企业,深入一线了解需求。“技术必须扎根产业,否则只是纸面成果。”这份信念,让他始终将“解决实际问题”作为科研的终极目标。

2022年,年过六旬的于海斌再次站上潮头,牵头成立辽宁辽河实验室,聚焦人工智能与机器人前沿领域。“人形机器人未来将走进工厂,替代高危作业,这是中国智造的新方向。”“中国科学家骨子里刻着责任——问题一日未解决,就不算完成任务。”——这是于海斌一生的信念。